Astro-Percorsi

Prologo al progetto Astro-Percorsi, a cura del Prof. Francesco Strafella (Gruppo di Astrofisica, Dipartimento di Fisica, Università del Salento) e Domenico Licchelli (Osservatorio Astrofisico R.P.Feynman)

Astro-Percorsi è una idea che nasce nel Dicembre 2011 a partire da discussioni intercorse durante le “pause caffè” pomeridiane nel Laboratorio di Astrofisica dell'Università del Salento. Lo scopo di questa iniziativa è di offrire una possibilità di comprensione dei fenomeni celesti, e quindi familiarizzare con essi, ad un pubblico più vasto di quello tradizionalmente costituito dagli studenti dei corsi di Astrofisica che si tengono presso l'Università del Salento.

Nelle nostre intenzioni non si tratta di riprodurre uno dei tanti "tutorial" dedicati all'Astrofisica visto che questi si possono facilmente trovare sulla rete internet, sebbene il più delle volte in lingua inglese. Vogliamo invece far vedere come sia possibile conciliare un approccio intellettuale, tipico di un corso universitario, con un approccio molto più legato alla reale e concreta osservazione del Cielo, realizzando così nel nostro piccolo quella formidabile sinergia tra teoria ed osservazione che nella storia dell'uomo ha portato a capire ciò che appariva incomprensibile.

Naturalmente la nostra azione si svolge sulle spalle dei giganti, ovvero sul sapere accumulato dagli uomini di scienza che ci hanno preceduto e che possiamo per questo indicare come i nostri "Saggi". A questi Saggi quindi facciamo riferimento per appropriarci del metodo che ha guidato la loro attività conoscitiva e che vogliamo qui adottare nella convinzione che sia il miglior modo per farsi un'idea, la più possibile coerente e soddisfacente, del mondo fisico.

Impossessarsi di questo metodo in generale non richiede particolare sforzo di comprensione perché, in estrema sintesi, la faccenda si può ridurre alla accettazione o meno di una visione filosofica del mondo fisico, che è poi quella che dal Galilei in poi ha dato corpo al cosiddetto "metodo scientifico". Talvolta, però, seguire questa strada maestra può richiedere un certo impegno, in particolare quando ci imbattiamo in fenomeni nuovi, che emergono e si presentano alla nostra attenzione ogni volta che le capacità osservative migliorano.

Dal punto di vista del nostro potenziale lettore, questo si può tradurre nell'avvertimento che l'inquadramento di un dato fenomeno non sempre sarà subito chiaro alla nostra mente e che quindi potrebbe essere richiesto uno sforzo di approfondimento di quelle conoscenze teoriche che ci possono dare una chiave di lettura. Questo è del tutto normale ed anzi è un segnale che ci accingiamo a superare una soglia che finora ci ha impedito una comprensione più profonda del mondo fisico.

Nello spirito di questa premessa ci avviamo quindi alla preparazione di una serie di percorsi, di informazione e approfondimento, su temi che legano lo studio del mondo extraterrestre alla Fisica attraverso l'osservazione del Cielo.

Astro-Percorsi - Le Costellazioni

Osservando il cielo stellato in una notte limpida, quasi istintivamente siamo portati a collegare tra loro, con segmenti immaginari, le stelle più luminose. Probabilmente senza rendersene conto, stiamo emulando gli antichi astronomi che, così facendo, hanno creato le Costellazioni, figure altamente stilizzate, in cui la loro fantasia riconosceva animali, eroi e personaggi mitologici (a fianco la figura di Pegaso, il cavallo alato in una rappresentazione del planetario software The Sky).

Un esempio è la celebre costellazione di Orione, forse la più bella del cielo boreale, riprodotta nell'immagine in basso. Le sue stelle, con un po' di fantasia, tracciano le linee essenziali della figura del mitico cacciatore, compresa la cintura e la spada, che ospita la straordinaria nebulosa M42.

Secondo

gli studiosi di Archeoastronomia, l’origine delle costellazioni è

databile attorno al 2600 a.c. presso la civiltà minoica. Nei secoli

queste conoscenze giunsero in Egitto e in Asia Minore ma già Eudosso nel

380 a.c. nel suo globo astronomico, andato perduto, aveva rappresentato

le costellazioni e l’eclittica in maniera sostanzialmente analoga a

quella attuale. Ne abbiamo la prova nella descrizione del cielo fatta

dal poeta Arato da Soli attorno al 280 a.c. nel suo “Fenomeni e

Pronostici”. A questa opera si rifarà Ipparco di Nicea, per compilare

il suo “Catalogo” in cui erano descritte 49 costellazioni e 1080 stelle.

L’Almagesto di Tolomeo, pietra miliare dell’Astronomia fino ai tempi di

Galileo Galilei, era basato a sua volta sul testo di Ipparco.

Il più antico planetario conosciuto è l'Atlante Farnese, basato in gran parte sul globo di Eudosso. Sono rappresentate, scolpite nel marmo, 42 costellazioni. Questo evidente filo rosso che lega nei secoli la descrizione del cielo è tuttavia fondato su una semplice illusione prospettica. Con l’eccezione di un gruppo di stelle dell’Orsa Maggiore, le altre costellazioni perdono di significato se si dispongono in uno spazio tridimensionale. Le diverse stelle che si trovano entro i confini di una costellazione, sono distribuite casualmente, a distanza molto variabili e spesso sembrano luminose solo perché relativamente vicine; viceversa se potessimo portarle tutte alla medesima distanza, il cielo assumerebbe ben altro aspetto. Nonostante questa incongruenza l’utilizzo delle costellazioni semplifica molto il lavoro degli studiosi tanto che i confini odierni sono stati definiti con cura dall’Unione Astronomica Internazionale. L’aspetto del cielo cambia durante la notte e nell’arco dell’anno. Questa variazione è dovuta alla azione combinata del moto di rotazione e di quello di rivoluzione della Terra. Osservando il cielo in direzione Sud, per alcune ore, si nota che le stelle apparentemente si spostano e mentre alcune tramontano in direzione Ovest, altre sorgono in direzione Est. In più, ripetendo le osservazioni in notti successive, ci si accorge che la medesima stella passa un po’ prima al meridiano (arco di cerchio massimo che congiunge il Nord con il Sud), in ragione di due ore al mese. Questo significa, per esempio, che l’aspetto del cielo alle ore 24:00 del 15 del mese di Gennaio è lo stesso di quello delle ore 22:00 del 15 del mese di Febbraio, ossia delle ore 20:00 del 15 di Marzo.

Alla luce di questo fatto è possibile dividere le costellazioni in: primaverili, estive, autunnali ed invernali riferendosi a quelle visibili in direzione Sud in una particolare stagione. L’inclinazione sul piano dell’eclittica dell’asse di rotazione terrestre aggiunge un’altra sorpresa al ciclo delle costellazioni; tutte le costellazioni vicine al polo nord celeste, per gli osservatori dell’Emisfero Boreale, non tramontano mai e sono visibili, seppure a diversa altezza sull’orizzonte, durante tutto l’anno. Sono le cosiddette costellazioni circumpolari.

Alla latitudine media dell’Italia le costellazioni circumpolari sono: Orsa Minore, Orsa Maggiore, Cassiopea, Cefeo, Dragone, Giraffa.

Le costellazioni primaverili: Bootes, Bilancia, Cani da Caccia, Chioma di Berenice, Corona Boreale, Coppa, Corvo, Idra, Leone, Leone Minore, Sestante, Vergine.

Le costellazioni estive: Aquila, Cavallino, Capricorno, Cigno, Delfino, Ercole, Lira, Freccia, Ofiuco, Sagittario, Scorpione, Scudo, Serpente, Volpetta.

Le costellazioni autunnali: Acquario, Andromeda, Ariete, Balena, Lucertola, Pegaso, Perseo, Pesci, Triangolo.

Le costellazioni invernali: Auriga, Cancro, Cane Maggiore, Cane Minore, Eridano, Gemelli, Lepre, Lince, Orione, Poppa, Toro, Unicorno.

Prima luce dello spettrografo didattico LISA

(01/12/2011)

Prima luce dello spettrografo didattico LISA (Long slit Intermediate resolution Spectrograph for Astronomy), uno strumento ottimizzato per l'osservazione spettrale di oggetti deboli. Pur essendo stati acquisiti in una serata particolarmente nebbiosa (magnitudine limite 2 allo zenit), gli spettri sono ricchi di dettagli, a testimonianza della buona qualità dello strumento se accoppiato con telescopi di elevato livello qualitativo. Oltre alla serie di righe dell'idrogeno sono ben visibili anche molte righe metalliche. Interessante anche l'effetto di luminosità che si traduce in un diverso spessore delle righe, sottili nelle rarefatte atmosfere delle supergiganti, più spesse nelle nane.

Crab Nebula in alta risoluzione

(05/07/2011)

Gli spettacolari filamenti della Nebulosa del Granchio (M1), ripresi al primo fuoco della camera a largo campo del Large Binocular Telescope. Con i suoi 8.4m di diametro e la qualità delle sue ottiche si colloca tra i migliori strumenti al mondo. L'immagine è stata ottenuta combinando riprese nelle bande U, B, V (Bessel) e R (Sloan). Un sentito ringraziamento all'astronomo Vincenzo Testa (OAR-INAF) per la preziosa collaborazione.

Luna rossa

(16/06/2011)

Eclisse totale di Luna del 15 Giugno 2011. La combinazione dei parametri orbitali (Luna molto bassa sull'orizzonte ed eclisse di tipo centrale) e dei fattori meteorologici (umidità molto elevata e nubi cirriformi in transito), ha reso questa eclisse particolarmente rossa e buia. Uno spettacolo grandioso.

Spettro solare

(24/05/2011)

Spettro solare nella regione ~5800-7000A, acquisito con un reticolo in riflessione di 600l/mm. In evidenza il doppietto del Sodio a 5890-5896A, e la H-alpha dell'Idrogeno a 6563A. Le righe comprese in questo intervallo sono dovute principalmente al Ferro (FeI) ed al Calcio (CaI) neutri, come è tipico per una stella di tipo spettrale G

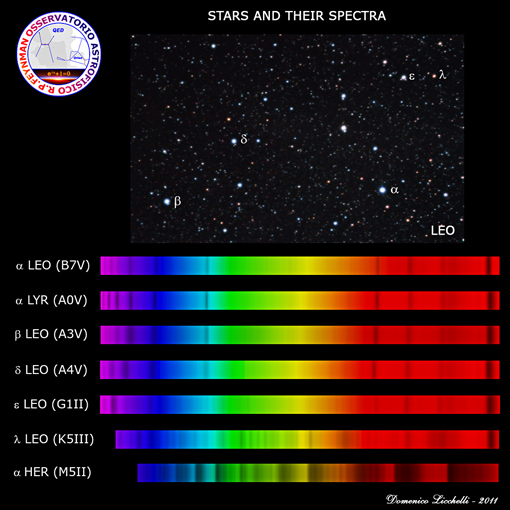

La luce delle stelle

(27/04/2011)

Sequenza spettrale quasi completa delle stelle ottenuta in fase di testing (sono visibili leggeri sfasamenti nelle posizioni delle righe e una loro diversa definizione a causa di un campionamento differente, da 8 a 14 A/pixel). Per orientarsi, partendo dalla prima riga nel rosso e procedendo verso sinistra ci sono le righe di Balmer dell'idrogeno (le altre nel rosso sono O2 e H2O telluriche).Da epsilon Leo cominciano a comparire il doppietto del sodio (nel giallo) e il tripletto del Magnesio (nel verde). Lambda Leo è piena di righe dei metalli, mentre Alpha Her è dominata interamente dalle bande dell'Ossido di Titanio.

I colori della Luna

(04/10/2010)

Osservata al telescopio la Luna mostra colori molto tenui, più o meno evidenti secondo le regioni e le condizioni di illuminazione. Mediante una ripresa in tricromia RGB è possibile però aumentare la saturazione in maniera adeguata, fino a mostrare le notevoli variazioni cromatiche presenti sul nostro satellite, variazioni correlate alla diversa mineralogia dei terreni lunari. Per fare degli esempi, i mari variano dall'arancio più o meno carico al blu in funzione della presenza o meno di Titanio nelle lave che li costituiscono. Il porpora indica invece depositi piroclastici. Gli altopiani sono costituiti principalmente da anortosite.

Via Lattea estiva

(01/07/2010)

Lo spettacolo della Via Lattea estiva, dal Sagittario allo Scudo. Il susseguirsi di nubi stellari, nebulose oscure ed in emissione, ammassi aperti e globulari rende lo star hopping quanto mai divertente ed entusiasmante anche con piccoli strumenti, soprattutto sotto cieli bui.

Il Sole si risveglia

(02/06/2009)

Dopo un lunghissimo letargo, il Sole comincia a mostrare qualche segno di attività. La macchia solare tripla visibile in alto, di per sé abbastanza modesta, assume particolare valore in quanto appartiene al 24-esimo ciclo solare. Dopo 634 giorni senza macchie (contro un valore medio dell'ordine dei 485), ogni piccolo segnale di ripresa è attentamente monitorato dai fisici solari, nel tentativo di comprendere cosa sta succedendo alla nostra stella.

Primavera, stagione di galassie

(13/05/2009)

I mesi primaverili sono i migliori per spingere lo sguardo al di là della Via Lattea, verso l'Universo extragalattico. In questo periodo infatti si concentrano grandi ammassi di galassie nella costellazione della Vergine, nella Chioma di Berenice, in Ercole etc. con una tale varietà di forme e dimensioni da accontentare anche i palati più sopraffini. Un ottimo esempio è la famosa galassia spirale NGC 4565. Si tratta di uno splendido oggetto sia perchè vista quasi esattamente di taglio sia per la banda di polveri sul piano equatoriale, visibile già in un buon telescopio di 30 cm di apertura. Non mancano le galassie peculiari, spesso dalle forme insolite a causa della mutua interazione gravitazionale tra due o più membri del gruppo. Un oggetto poco noto ma affascinante è C32, più nota come Whale Galaxy

Parelio nel cielo di Leuca

(15/03/2009)

Un fugace parelio catturato al tramonto nel cielo di Leuca. Si tratta di una sorta di immagine fantasma del Sole, posizionata a 22° di distanza e generata da sottili cristalli di ghiaccio esagonali presenti nei cirri e nei cirrostrati. A volte il parelio è presente sia a destra che a sinistra del Sole in maniera del tutto simmetrica.

Saturno in opposizione

(28/02/2009)

Anche quest'anno il signore degli anelli è giunto all'opposizione col Sole. La combinazione dei moti orbitali sta facendo diminuire progressivamente l'angolo sotto cui si osservano gli anelli da Terra. Nell'immagine sopra è evidente la variazione negli ultimi cinque anni.